ウォルトンのヴィオラ協奏曲について その2

第2楽章は、軽快なテンポで明るく楽しい音楽が展開されます。ユーモアと喜びが楽章からあふれ出てきます。いわゆるスケルッツォ楽章の系譜に属すると言えるでしょう。

いきなり横道にそれます。スケルッツォというのはどんな音楽なのでしょうか。

西洋音楽史の話になりますが、音楽の発展を見ていくと「正統的な音楽」の流れと、「それに属さないもの」の流れがあります。「正統的な音楽」はこの場合教会音楽です。スケルッツォは「それに属さないもの」です。16世紀ごろから、身近なところにある気軽で軽快な器楽曲をスケルッツォと呼んでいたようです。そういうものですから内容も楽しいものや冗談っぽいものが多い。

ベートーヴェンは英雄交響曲の中で、3楽章に、スケルッツォを取り入れました。ベートーヴェン以前は3楽章にはメヌエットが置かれるのが常でした。メヌエットだって、急-緩-急 という3楽章形式だった交響曲というものに、「もっと変化があっても楽しいよね。じゃあ、今流行の舞曲、メヌエットを入れて、4楽章形式にしよう!」というわけで入ったのですが、入って好評を博すと、内容はまたたく間に進化します。3拍子で3部形式(メヌエット-トリオ-メヌエット)という骨組みだけ残して、テンポは「これじゃメヌエットを踊ろうったって踊れないぜ」というくらいまで速くなり、強弱のコントラストを強調し、「楽しく、洒落っ気のあるもの」へと変化していったのです。つまり、どんどん「スケルッツォ化」していったのです。ハイドンの最後の頃の「メヌエット」なんて、「これのどこがメヌエットなんだ?」というくらいです。なら、堂々とスケルッツォを名乗ろう、というのがベートーヴェンだったわけです。ベートーヴェンは内容を重視してスケルッツォと名乗りましたが、A-B-Aの三部形式で書くという形式は、メヌエット-トリオ-メヌエットという形を継承したのでした。

これがショパンのピアノ曲になると、「形式」と「世俗曲であること」は残しつつ、内容は必ずしも明るく楽しいおしゃべりばかりではなくなってきます。悲喜こもごもあらゆる感情を対象とした自由な器楽曲が、ショパンにとっての「スケルッツォ」でした。ロマン派の時代ならではのことです。

最初に、ウォルトンの2楽章はスケルッツォ楽章の系譜に属すると書きましたが、形式的には三部形式ではありませんし、3拍子でもありません。ただ、内容は思いっきり楽しく洒落っ気のあるものです。演奏するときに、この底抜けの明るさ、あふれんばかりの愛情みたいなものが、うまく伝わるといいですね。

ちなみに、脱線ついでにもうちょっと。

スケルッツォって、何て訳すのか気になって、音楽事典をひいてみました。諧謔曲、だそうです。

ユーモア。これ日本語では?今度は広辞苑です。「上品な洒落。諧謔。」

お!両方に「諧謔」が出てきましたね。これは広辞苑ひかなくっちゃね。

諧謔。「おもしろみのある戯言*。おどけ。しゃれ。滑稽。ユーモア。」

*「戯言」。ギゲンと読んで引くと、「たわむれにいう言葉。ざれごと。冗談。」タワゴトと読めば「たわけたことば。妄語。」

ユーモアは、2楽章の本質だと言いました。

ユーモアの訳語として日本語でぴったりした言葉、無いですね。それでいて、みんながユーモアという単語を使うし、こういう意味だよ、と各自が理解した気になっている。これほど危険なことはありませんよね。ある人は強烈な皮肉にフフッと口元が弛んだとき、そこにユーモアを感じる。別の人は大げさなアクションのお笑いタレントのギャグに腹の底から大笑いしたとき、そこにユーモアを感じる。こりゃ大違いだ。

やはり言葉は、固有の文化の中で育まれたものですから、異なる言語を比べたときぴったり対応するものが無いことは決して珍しいことではないのです。この「ユーモア humor 」なんて言葉は、その典型です。日本語の「諧謔」は似て非なるもの。ドイツ語の「フモール Humor 」だって違いますね。ある辞書(同学社、新修ドイツ語辞典)では、訳語にカタカナで「フモール」と書き、注で「人生の苦しみ、悲しみに直面して冷静さを失わず、それを微笑と精神的優越さとをもって観察するゆとりのある態度」と書いています*。

*ドイツの作家トーマス・マンが、小説「魔の山」の中で、このあたりのことさんざん書いてます。この「魔の山」という小説は、音楽とは何か、という問いに対するこの作家の答案でもあります。ただ、相当、ややこしいですよ。根気の要ること、この雑記帳の比にあらず!

さて、ウォルトン。イギリスだ。シェイクスピア以来の、ユーモアの本家本元。ジョージ・オーウェルの皮肉‥。

古くは大英帝国の栄光。スチーブンソンが蒸気機関を発明し産業革命ののろしをあげた国。一方で有名なのが「英国病」。公園ではおじさんが箱の上にのっかって演説をぶつ国。料理は何でもあるが何でもまずい国。音楽に関してはある意味世界の中心。今だって、世界中から演奏家が来て音楽会をやります。大消費地ロンドンでいい批評をもらおうとして来る、という面もあるのです。おそらく音楽会の数は世界一だろうし批評家もしっかりしたのがいる。ロンドンのオーケストラは朝、昼、晩とスケジュールがあって、楽団はフル稼働している(楽員は必要なところへ出るわけです。)。ヘンリー・パーセル以後エルガーまで誰もいないじゃないか、なんてバカにしちゃいけません。ロンドンという大消費地があればこそ、ヨーロッパ大陸で音楽が発達するのです(少なくともイギリス人はそう思っているはずだ。)。イギリス人が聞いてあげるからこそ、みんな認めてもらおうと思ってがんばるんだ。ドイツやフランスに対してそう思うぐらいだから、スカンジナビア半島のシベリウスなんて‥あんなもん、オレたちが広めてあげたのさ。オレたちの解釈がホントなのさ、ぐらい思ってますね。このご時世、ヨーロッパがEUにひとつになろう、なんていろいろやっても、とりあえずは高見の見物。イラクにアメリカが戦争する?そうかそうか、うちの子がそう言うんならその通りなんだろう、とすぐに出ていく親心。

ユーモア、イメージわきますか‥。

ここからは本論に戻ります。

楽章の冒頭から、ソロが基本主題を弾きます。

これは強烈な主題です。この楽章では、すべての主題はこの基本主題が支配しています。すべての楽想は、この主題のどこかの部分が発展してできたものなのです。後に出てくるもうひとつの主題(練習番号22のテーマのこと。通常は楽章の冒頭のテーマを第一主題、これを第二主題と分析するでしょう。)も、第一主題から派生したものと見なすことができると思います。このことは楽章全体の印象をひとつのまとまったものにするという点で大きい効果をあげています。

基本主題は14小節で出来ています。前半9、後半5という構成です。前半9小節はさらに3+6と考えられます。最初の3小節をA、次の6小節をB、それに続くテーマの後半5小節の部分をCと呼ぶことにします。

Aの部分

最初の fis 音から次の h 音までも、h 音から e 音までも、完全4度です。完全4度というのは振動数比だと3:4で、これはかなりピタッと音程の合う振動数比です。単純です。ピタッと合う、というのは別の見方をするなら空虚な響きとも言えます。

作曲家は2楽章ではモティーフ(主題をさらに分析して贅肉を取り払って、最後に残る骸骨のようなもの)として単純な完全4度の上行形を選びました(1小節目のこと。)。第3楽章ではどうでしょう。今度は完全5度の上行形です!(譜例)

完全5度の振動数比は2:3です。より単純です。アルバン・ベルクという作曲家のヴァイオリンコンチェルトのテーマも、これです。ベルクではソロはソ、レ、ラ、ミと開放弦そのままを順に鳴らすことから始まります。ロマン派の時代は、こうした単純な、空虚な響きを嫌いました。複雑な響きの方が、微妙な感情を託すのに向いていたからでしょう。近代になると、ふたたびこうした単純な響きというのも見直されてくるのです。ウォルトンは2楽章と3楽章で、典型的な単純な音程を素材にしてテーマを展開しているのです。

Bの部分

6、7、8小節をみてみましょう。

まず、「リズム遊び」について。

この3小節を8分音符を単位にして分析すると、次のことを指摘できます。

(1)ソロもオケも、音楽のまとまりとしては、(8分音符6個)×2 という構成である。(4分音符3個×2と言った方が分かりやすいかも知れません。)

(2)その8分音符6個は、リズムの細胞に注目すると、(8分音符3個)×2 と言える。リズム細胞の始まりにはアクセントまたはテヌートがある。

音の選び方はどうなっているのか

ソロの弾く音に注目してみましょう。

まず d→c→h で、次に fis→dis→cis です。ピアノで考えた時の白鍵と黒鍵の違いということもありますが、 d→cは半音2個分なのに対してfis→disは半音3個分ですね。c→h は半音1個分でdis→cisは半音2個分。白鍵の所を弾いているときより黒鍵の所を弾いている時の方が、常に半音1個分ずつ広いのです。規則的に音程の幅を変えることによって、暗さと明るさ、安定感と不安感といったような正反対のキャラクターを提示しているのです。

Cの部分

テーマの後半、Cの部分は、この楽章であとで生み出されるいろいろなテーマの原材料となっています。どの部分がそれにあたるかは、それぞれ新しいテーマがでてきた時にコメントすることにします。

6〜8小節で、リズム細胞の始まりにアクセントやテヌートが出てくることは指摘しました。ここと、練習番号17の7小節め(以下、(17)- 7 と記す)のチェロ、バスを比べてみましょう。同じ音型なのに、何と、違うのですね。片方は>片方は-なのです。ついでに、2〜5小節と (17)- 3〜6 の弦楽器で、stacc.の有無、ten. なのか stacc. なのかなどを比べると、やはり、同じ音型でも違うのです。ソロパートも3小節目はアクセントですが、(17)- 4 はテヌート!

どうしましょう?

こういう時は書いてあることを信じましょう。意図的に変えたのか、同じように反復するつもりがうっかりして違うことを書いてしまったのか、それは本人に聞いてみなければわかりません。(もっとも、このような近代の曲なら、印刷の段階でこういうことは誰かが気がついているだろうという想像もできますが。)あからさまにおかしい場合を除いては、書いてあることを信じて演奏するのが一番良心的な態度だろうと思います。

なお、2楽章に関して、原則は、アクセントは「鋭さ、軽さを優先」、テヌートは「音の余韻、重心を優先」とします。

こんな話もあります。

私の師匠、尾高忠明氏がある現代曲の再演をしたときのお話。同じ音型があとで反復される場面(このウォルトンの例と同じケースですね。)で、#がついていない。立ち会っていた作曲家に「ここは#ですよね」と確認したところ、譜面をみた作曲家は「うん、そうだね。だけど、これ、もう十年以上前に印刷されちゃったんでしょ。その時の僕も気がつかなかったし、誰も気がつかないで印刷して世の中に出しちゃったんだから、そのまんま、#なしでやりましょう。」

(17)

最初のテーマを調を変えて再現します。同時に発展もさせる部分です。

今、調といいましたが、楽章の冒頭のテーマは何調なのでしょう。この部分のように、長調でも短調でもない曲を分析するとき、そのテーマがどの音を中心にして動いているかを見るという方法があります。最初3小節場合、中心になる音(核音)は e 音です。 ですから、この楽章は e調 で始まった、といいます。(17)ではh 調上にテーマが再現されます。最初の2小節では、オケは「h 調だよ!」と言うのが役割です。特に弦楽器は和声感覚を持ちましょう。中心になるのは2nd.vn. と vc.bs. です。この3パートの音程が決まると、他のパートが合わせやすくなります。

(17)-7

木管楽器にリズム遊びが出てきます。3/8が都合4回出ます。それぞれ最初の音にアクセントがありますね。

2/4で進行する音楽の中に3/8が組み込まれるのは、この楽章では何回も出てきます。わざと、ちょっと転ぶような‥上質なユーモアです。演奏者が本気で転んじゃったら‥そりゃ、洒落にならない!

こうしたリズム遊び、拡張された和声(ドミソというのはドを基本に3度ずつ上に重ねたものですが、さらにシ、レ、ファ、ラなども重ねることを拡張といいます。♯や♭をつけることもあります。)、この楽章はジャズの影響も濃厚です。

(18)

最初の2小節がソロ、次の2小節がオケという風に、掛け合いで進みます。そのため新しいテーマのように聞こえますが、ここでソロが弾いているのは基本主題の C の部分にほかなりません。

(19)〜(20)

今までの部分を凝縮して、反復します。(19)ではオケが基本主題を主調上で再現し、(20)ではソロが基本主題のCの部分の変奏をします((18)の再現。)。

(21)

金管によって、新しく中間主題が出されます。親しみやすいこのテーマは、間もなく出てくる第二主題への可愛らしい案内人といったところでしょうか。すぐに弦で再現される時、このテーマはわざと影をつくるかのようにの音程関係を変化させています。このことから見ても、このテーマは基本主題の6〜8小節が変化したものと私は考えています。大化けに化けているから、ずいぶん印象は違いますが。

弦で再現されたテーマの最後の小節を木管が反復するところ((21)-11 ) から4小節間が接続部で、次へつながります。構成は (2/4 + 5/8)× 2 です。

(22)〜(23)

構造的には第二主題部です。このテーマも、リズムがいきなり5拍子で入ってくる((22)の最初の2小節はひとかたまり。ゆえに5/4とも考えられる)こともあって新鮮な印象を受けますが、基本主題のうち、いままで素材として使っていなかった C の部分の後半を利用して作られています。まず b 調で現れ、すぐ f 調に転じます((22)- 9 )。

この部分で実にうまく考えて使われているのが5/8という拍子です。(22)の1小節前、3小節前で現れた5/8拍子は、(22)になっても伴奏の弦楽器(わかりやすいところでは、低弦)に残っています。(22)から、低弦の人は5/8と思って弾くと、ちゃんとアクセントに合います。ソロとも、アクセントが一致するように計算されています。(23)の1小節前からも、こんどは弦全体で5/8です。

このあたり、小節線を越えたところ、つまり1拍目に、自分の勘定の都合で重心がかかってしまいやすいところです。できるだけ横に譜面を見て、音のラインが表現できるようになりたいものです。

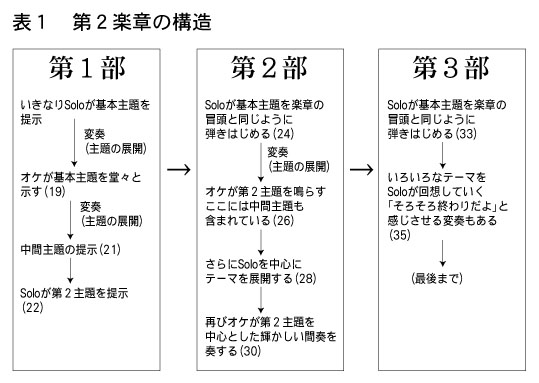

(24)〜(33)

この部分は、それ以前の部分の反復です。テーマは少しずつ変形され、オーケストラの間奏もあって色彩感は大変豊かです。演奏上注意するポイントを記します。

(24)

金管のアクセントは、ここの場合、鋭さというより、バウンド感を優先させましょう。少し長めでもいいです。それに対して stacc. は、うんと軽い方がいいです。両者のコントラストをはっきりさせましょう。

(26)

この輝かしい間奏、きたない音にならないように注意しましょう。しばしば力が入って音が濁りやすくなるところです。(26)- 5 以降、ダイナミックスに十分注意して下さい。難しいのは、sub.piano が何回もあって、そこにアクセントがついていることです。ここの場合、アクセントは、ここで弾き終わりになる2nd.vn.にやってもらいましょう。Fl. Ob. Cla. 1st.vn. vla は、音量を十分落とすことに重点を置き、続くcresc. をたくさんやってください。

(28)

オケのvla. は、ソロの補強です。それゆえ forte です。

(28)〜

同じような音型を、調を変え音高を上げていくことで緊迫感を高めていきます。ソロに対して対旋律的にからむ木管も、リズミックな伴奏をする弦も、音程、とてもだいじです。(30)は、気をつけることは(26)と同じです。オケが、いろいろなテーマを色彩豊かに変奏していきます。

(33)〜ラスト

再びソロが主役となり、この楽章で出たテーマのいろいろな形を回想します。

これまた計算しつくされて書かれているこの楽章ですが、両端の楽章に比べれば、ソロとオケが合わせる上での問題は少ないです。余計な神経を使うことはありません。始まったら一気に走りきってしまう性格の曲ですので、演奏者はただ音を並べるのではなく、その場面で必要な音楽のキャラクターを明快に出しつつ進んでいくことが必要です。そのために必要なことは、まず、ダイナミックスの指定に十分注意すること。そして、どこからどこまでが文章で言えば一つのセンテンスなのかを理解していること。この二つがとても重要だと思います。

(以下次回!)